发布日期:2022-06-27 10:59:59 访问次数: 信息来源:市人力资源和社会保障局

在浙江,流传着这样一个故事:1406年,明朝永乐四年,皇宫内举办了一场春宴。

“在座的国子监学生,有没有人愿意为皇上的皇冠插籫花的?”在宴会中,明成祖朱棣安排了一项为自己皇冠插籫花的活动。现场一片寂静,在场人员纷纷后退,没人敢在皇帝头上“动土”。

“我来!”一个浑厚的声音打破了沉默,从人群中走出一个进士,工工整整、小心翼翼地在皇帝皇冠插上籫花。这个敢在成祖皇冠上插籫花的进士就是邵玘,他的胆大和果敢,不仅让他在春宴上一举走红,更是赢得了成祖的赏识。

后来,邵玘历任湖广道监察御史、江西按察使、福建按察使、南京督察员左副都御史,成为巡视各地的“巡视组长”。

邵玘(1375年—1430年),字以先,号贞白,浙江兰溪人。他秉承家训,侍母至孝,聪明胆壮,“不怕丢官”,以上书弹劾切谏、正扬风气为己任,被称为“无冤都察”,深受皇帝的赏识和老百姓的爱戴。

邵玘一生恪守监察职责,使朝廷“纲纪为之一振”,留下了很多让人们拍手称快的故事。

永乐15年(1417年),邵玘奉命巡按河南。他上任后,接二连三地收到开封百姓的告状,要求严惩陈姓县官贪赃枉法的事情。听到风声的陈姓县官,连夜跑到邵玘居所送上沉沉的一箱黄金。“你这些黄金从哪儿来的?是不是非法索取来的?黄金哪儿来的退回哪儿去,听候处置。”面对邵玘的大声斥责,陈姓县官只好端着箱子灰溜溜走了。回到京城,邵玘如实上奏永乐皇帝,随后,陈姓县官被革职查办。开封百姓称赞邵玘为包青天转世。

1418年,任职江西按察使后,邵玘得知南昌、新建两县把接待上级官员和本地当差官员的招待费全部摊派到百姓头上,给老百姓造成额外负担。他立即废除摊派费,百姓欢呼雀跃。

正是邵玘的刚正,赢得了皇帝的充分信任。明成祖朱棣甚至为邵玘开了回避制度的先例,《明史》中“每法司缺官,即命玘署,有重狱辄付之”的记载即可见一斑。

永乐十四年(1416年),南方接连洪灾又旱灾,成祖命邵玘速去两浙巡视水旱灾情。“我是浙江人,到浙江巡视不合适。”面对皇帝的命令,邵玘面有难色。因为明朝规定“大臣之族不得任科道”,巡回监察官要回避原籍或曾任官、寓居处所等地,以防亲朋故旧干扰监察。“就因为你是浙江人,才最知道浙江的情况。”成祖坚持。“那么,请皇上再增派一名御史,和我一起前去。”为了避免做事不公,邵玘又提出增派一名御史,邵玘的做法得到了皇帝的赞许。

于是,他日夜兼程,火速赶到浙江金华重灾区,深入灾户查看灾情,一方面传令地方官开仓赈济百姓,另一方面兴修水利,建造堤坝,成了御史界的大禹,留下“治水能臣”的美誉。

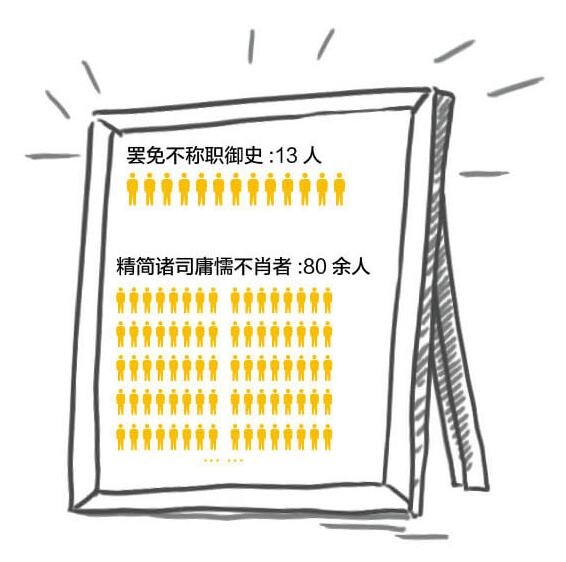

宣德三年(1428年),54岁的邵玘升任南京都察院左副都御史。他发现不少御史胆小怕事,不敢直言上奏,做事拖沓。为了提振朝纲,改变不良风气,邵玘不顾个人得失,提笔向宣德皇帝上奏,罢免不称职的御史13人,精简诸司庸懦不肖者80余人。这也成为了邵玘监察官任职道路上最浓墨重彩的一笔。

史书对邵玘的功绩评价极高,《明一统志》评价他:“居家有孝行,在官以威严惮吏,遇事善断。所至,削妄费、黜贪庸,能举其事。”这正是邵玘一身正气、无私无畏、公正严明的真实写照。(来源:中央纪委国家监委网站 浙江省兰溪市纪委监委 何兰芳 李灵芝|绘图 张寒)

打印

打印

关闭

关闭