发布日期:2019-03-11 09:26:24 访问次数: 信息来源:市统计局

今年以来,全市认真贯彻落实党的十九大精神,努力实现科学发展理念,面对错综复杂的国内外经济大环境,全市上下迎难而上,全年实现经济稳中向好,发展质量和效益不断提高,经济结构持续优化。据初步测算,全市实现生产总值1091.07亿元,较上年同期增长7.7%,增速快于台州市水平0.1个百分点,快于全省增速0.6个百分点,其中受渔业限产影响,第一产业实现增加值75.11亿元,下降0.1%,第二产业实现增加值454.79亿元,增长8.7%,其中工业增加值373.96亿元,增长9.2%,第三产业实现增加值561.17亿元,增长8.0%。产业结构继续优化,三次产业占比由同期的7.4:41.3:51.3转为6.9:41.7:51.4。

一、经济运行基本情况

(一)农业拉动作用明显,渔业持续减产转型。种植业对全部农林牧渔业增加值增速的拉动达到6.1个百分点,是今年农林牧渔经济的主要拉动力。种植业量平效优,持续增长,主要经济作物种植播种面积33.33万亩,较上年小幅增长0.8%,其中园林水果面积10.13万亩,增长3.2%,葡萄柚、红美人等品质上乘、面积持续扩大。政策性因素对我市畜牧业的影响仍在继续,畜禽养殖业仍然处于下行空间,年末,全市生猪存栏6.67万头,比上年下降14.9%,牛羊存栏分别为1328头和2194只,分别下降15.2%和下降60.4%。水产业减产量大,2018年,全市水产品总产量约为58.93万吨,比上年下降4.0%,增幅比上年和前三季度分别回落5.8和回落6.5个百分点,一方面新伏休制度使得渔船作业时间明显缩短,另一方面,国家“减船减产”政策导致作业渔船数、主机功率数、总吨位数都明显减少,截止12月25日,全市生产渔船比上年减少188艘,主机功率减少1.24万千瓦,总吨位减少0.40万吨。总体而言,2018年我市农业生产形势仍然保持稳定。

(二)二产转型持续加快,发展质量效益提升。2018年,全市工业增加值373.96亿元,较上年同期增长9.2%,其中规模以上工业增加值148.95亿元,增长9.0%,增速比上半年小幅回落0.4个百分点,比上年同期回落2.5个百分点,增速位居台州市第五位。行业增长总体向好,全市规上工业28个行业大类中,23个行业的增加值实现增长,增长面达82.1%。主要行业增长形势各异,其中增长较慢的行业有:皮革毛皮及制鞋业实现工业增加值14.56亿元,下降0.8%;橡胶和塑料制品业增加值4.44亿元,增长4.4%;通用设备制造业增加值51.49亿元,增长7.5%;汽车零部件制造业11.4亿元,增长7.9%。增长较快的行业有:医药制造业增加值3.16亿元,增长47.4%;金属制品业增加值8.49亿元,增长21.3%;专用设备制造业增加值3.42亿元,增长17.4%;电气机械和器材制造业增加值11.52亿元,增长16.4%。大型企业拉动作用明显,大、中、小型企业工业增加值分别增长11.6%、9.7%、8.9%,10家大型企业对工业增加值增长的贡献度达到24.6%。

工业企业盈利能力有所增强。全市规模以上工业企业利税总额69.45亿元,较上年同期增长11.3%,其中利润总额41.75亿元,增长18.9%。企业盈利能力提高,规模以上工业主营业务收入利润率为6.3%,较上年同期提高0.5个百分点;亏损企业较上年同期有所减少,亏损企业共47家,比上年同期减少2家,亏损面为5.8%。大中型企业利润实现较快增长,全年83家规模以上大中型企业实现利润总额26.30亿元,增长24.5%,对规模以上工业利润增长贡献率达77.8%。

建筑业运行平稳。全年共完成建筑业产值857.33亿元,较上年同期增长4.5%,其中完成省内产值308.82亿元,增长27.7%,完成省外产值548.51亿元,下降5.2%。省外产值占全市总产值的比重为64.0%,形成包括安徽、山东、江苏、和湖北4个50亿元以上规模市场。龙头企业继续引领发展,曙光控股、天颂建设、华太建设三家企业入选中国民营企业500强。

(三)三产经济贡献持续,商贸运行总体稳定。全市服务业实现增加值561.17亿元,比上年同期增长8.0%,增速比台州市平均水平高0.7个百分点,在九个县市区中位居第三。服务业增加值比重为51.4%,拉动GDP增长4.0个百分点,对GDP的增长贡献率达51.4%。从主要行业增加值看,交通运输仓储和邮政业增长2.6%,批发和零售业增长6.9%,住宿和餐饮业增长6.4%,金融业增长4.8%,房地产业增长6.9%,其他服务业增长13.2%。从主要行业业务量看,交通运输业增速放缓,水路运输周转量下降6.3%,较同期回落21.4个百分点;商贸流通业总体增长平稳,限上批发零售业销售额增长18.5%,限上住宿餐饮业营业额增长14.3%;房地产市场稳步发展,商品房销售面积185.85万平方米,增长16.8%,比上年同期小幅回落2个百分点;规模以上其他营利性服务业营业收入增长25.2%。

(四)汽车消费略显疲软,网络零售快速增长。全市社会消费品零售总额633.34亿元,比上年同期增长11.0%,增速较上年同期小幅回落1.8个百分点。其中,限额以上消费品零售额124.25亿元,增长14.7%。限额以上通过公共网络实现零售额12.82亿元,增长56.2%,继续保持快速增长。从消费类别看,主要生活必需品保持刚性需求。限上批零单位中,与“衣”相关的服装鞋帽类商品实现零售额8.56亿元,增长11.5%;与“食”相关的粮油食品类商品累计实现零售额6.79亿元,同比增长16.8%;与“住”相关的建筑装潢材料类、家具类受前期房地产销售带动分别增长103.1%和53.1%;与“行”有关的汽车消费增长趋缓,全年汽车类零售额49.77亿元,增长3.0%,呈低速增长态势。

(五)投资增速总体放缓,房产投资形成加速。固定资产投资稳中趋缓。全市固定资产投资增长8.1%,增速较上年同期回落10.6个百分点,增速同台州市增速水平持平,位居九县市区第四。分产业看,第一产业投资较上年同期出现下降,第二产业、第三产业则分别增长6.3%和18.8%。从分类别来看,基础设施投资增速明显回落,房地产投资增速加快。随着沿海高速等项目竣工,基础设施投资速度从同期14.8%的增速回落至下降20.9%,而房地产项目开发投资加快,全年完成房地产开发投资127.13亿元,增长53.6%,增速高出台州市增速10.5个百分点,全年新开工房地产项目32个,完成投资51.96亿元,增长42.6%,玖珑春晓、金麟府等项目完成投资额居前。此外,民间投资增速也较同期有明显加速,全年民间投资增长31.1%,增速较上年同期提高了15.6个百分点。

(六)外贸出口稳定增长,利用外资出现回落。外贸出口迎难而上。全年实现进出口总额328.45亿元,较上年同期增长10.5%,其中出口总额突破300亿关口,达到304.12亿元,增长9.6%,出口总量居台州九个县市区首位。从出口产品类别来看,鞋业与水泵出口速度放缓,而空压机、汽摩配产品出口增长较快。全年水泵产品出口49.91亿元,鞋类出口69.27亿元,分别增长4.6%和增长1.6%,增速分别低于全市水平5个百分点、8个百分点;全年空压机出口额17.52亿元,汽摩配出口额31.07亿元,分别增长18.7%和增长26.7%。此外,全市实际利用外资有所回落,全年新批利用外资企业8家,较同期增加两家,但实际利用外资金额3327万美元,较上年同期减少36.7%。

(七)财政收支总体平稳,金融存贷增长提速。财政收支总体平稳。全年财政总收入130.70亿元,比上年增长13.0%,其中地方财政收入77.29亿元,增长13.5%,两项财政收入的增幅分别比上年提高0.9和4.0个百分点。地方财政收入为年初预算的105.6%,超额完成年度计划,从税种来看,增值税29.69亿元,增长13.5%,其中国内增值税21.86亿元,增长10.8%,改征增值税7.83亿元,增长21.8%;企业所得税9.92亿元,增长9.7%,个人所得税5.22亿元,增长9.0%。金融存贷增长提速。12月末,全市金融机构人民币存款余额1653.22亿元,比上年同期增长10.2%,增速比上年同期提高5.1个百分点,其中住户存款988.77亿元,增长12.1%;人民币贷款余额1380.01亿元,比上年同期增长14.9%,增速比上年同期提高4.2个百分点,其中非金融企业贷款增长较快,贷款余额526.46亿元,增长19.6%,增速较上年末提高14.5个百分点。

(八)居民收入较快增长,消费结构日益升级。2018年全体常住居民人均可支配收入46268元,比上年同期增长8.7%。城镇常住居民人均可支配收入57793元,增长8.7%,比上年同期增加4615元。城镇居民收入中工资性收入稳居主体,人均工资性收入27122元,增长7.9%,拉动可支配收入增长3.7个百分点。农村常住居民人均可支配收入30743元,增长8.2%,其中转移净收入增长较快,增长9.5%,随着养老金缴纳意识提高,农村居民生活保障不断提高。

2018年全体常住居民人均消费支出32227元,较上年同期增长7.8%。城镇常住居民人均消费性支出39311元,增长7.8%,其中城镇居民教育文化与医疗支出增长较快,分别增长16.9%和增长15.5%;农村常住居民人均生活消费支出22685元,增长7.5 %,其中农村常住居民教育文化与医疗支出增长也较快,分别增长13.4%和增长11.9%。

二、经济运行中的亮点

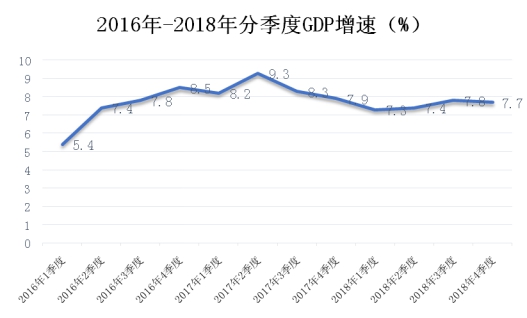

经济发展韧性增强。从经济运行的结果看,下行压力得到缓解,展现出了良好的发展韧性,全年GDP增长低开高走,尤其是四季度面临异常复杂的外部环境,全年仍然保持了7.7%增长速度,较一季度和上半年分别提高了0.4个百分点、0.3个百分点,超过人代会目标(7.5%)0.2个百分点,从2016年二季度开始,连续11个季度增速超过7%,经济发展总体上呈现出良性平稳的发展特点,抵御外部经济环境变化的韧性有所增强。

经济结构更趋协调。一是产业结构更趋优化,第三产业增加值增长8.0%,比上半年提高0.9个百分点,第三产业增长对经济增长贡献率达51.4%,拉动GDP增长4.0个百分点,我市服务业大市、消费大市和人口大市的潜力得到进一步释放。发展质量有所提升,财政收入明显好于经济增速,全年财政总收入增速与地方财政收入增速分别高出GDP增速5.3个百分点、5.8个百分点。现代服务业增势良好。以文化、旅游和商务服务业为主的营利性服务业,全年增加值增长19.8%,快于同期全部服务业11.8个百分点。传统产业改造提升,关停淘汰鞋帽、汽车内饰企业(作坊)6600多家,其中民房内退出企业3113家,拆除违法建筑123万平方米,淘汰落后产能企业(作坊)481家,投产竣工小微园27个。

动能转换接续推进。创新驱动持续增强。全年规模以上工业企业技术(研究)开发费增长30.6%,增速快于企业营业收入增速20.9个百分点。创新主体培育成效显著,国家高新技术企业新增36家、省级科技型中小企业新增115家。新产品开发加速。全年规模以上工业新产品产值增长25.8%,比上年同期增速提高5.3个百分点;新产品产值率达到37.5%,比上年同期提高0.7个百分点,新产品产值对规上工业总产值增长的贡献率达到73.3%。规模以上工业高新技术产业、装备制造业和战略性新兴产业三大产业增加值分别增长11.0%、9.7%和10.7%,增速比全部规上工业高2.0、0.7和1.7个百分点。投资结构继续优化,全年民间投资增长31.1%、生态环境和公共设施投资增长23.0%、高新技术产业投资增长20.9%、重点制造业投资增长43.8%。

营商环境持续优化。今年以来,市委、市政府相继出台一等系列政策措施,减轻企业负担,降低实体经济成本,得到了多数企业的认可。市统计局对全市200家经济单位开展的问卷调查显示,分别有68%和18.5%的受访企业对当前营商环境表示“满意”和“比较满意”,在众多的评价指标中,对我市的“地区依法行政情况水平” “社会公共安全水平”最为满意。

三、预测及建议

(一)经济增长压力尚存

经济下行势能依然存在。在看到全市经济运行稳步向好的同时,必须清醒意识到2019年我市经济下行压力依然较大。一是农林牧渔业仍然大概率持平增长,为保护海洋资源、保障沿海经济发展,国家政策对我市渔业生产的影响开始凸显,“减船减产”“环保收紧”将持续影响我市渔业,作为农林牧渔业发展的稳定器,需要进一步重视渔业生产整体平稳。二是工业经济新增长点尚显不足。持续受国际贸易摩擦影响,我市不少企业下调明年经营目标,个别劳动密集型行业开年后大概率遭遇招工难问题,加之整体工业发展仍处于转型阵痛期,以鞋业为例,规模以下制鞋企业四季度关停注销企业122家,工业经济难以显著提速。三是尽管2018年全年新增入库电子商务企业17家,将能在2019年对商贸业起到很好的带动作用,但由于龙头企业预计增速放缓,基数压力明显,因此商贸业明年压力也不小。

(二)建议措施

1.持之以恒抓有效投资。一是强化招商引资。加大优质项目盯引力度,大力推进产业链招商、龙头企业招商,加强项目对经济发展实际成效的考核。完善项目落地和推进办法,加强督查,加快推进重大项目落地生根。二是狠抓重大项目建设进度。要紧盯重大项目尤其是集中开工项目、重点项目等的进展情况,进一步加强监测,形成上下合力推进有效投资的良好工作氛围,确保2019年投资增长实现开门红。三是着力抓好要素保障,着力夯实土地、资金、人才、技术等要素保障,破解发展瓶颈制约,切实增强优质产业项目来温投资的环境吸引力。

2.凝心聚力抓产业发展。聚焦我市重点产业发展方向,坚持以大项目支撑大产业、以大平台承载大发展,着力培育发展新动能,促进产业转型升级。一是紧盯产业平台建设。充分发挥产业平台主战场作用,推进东部新区、铁路新区、城市新区平台的高效建设,尽快完善配套基础设施建设,提高产业平台承载力。二是深入推进小微企业“低散乱”整治工作,多主体多模式开发小微企业园,确保小微企业“进得起、留得住、发展得好”,全面提高企业亩均税收、亩均增加值、全员劳动生产率。三是紧盯新兴产业培育。全力抓好数字经济“一号工程”,深化“互联网+”“标准化+”等融合应用,加快新动能发展扶持政策落地。四是加强现代服务业培育。积极打造生产性服务业发展平台,着力引进和培育一批工业领域生产性服务业企业,促进生产性服务业与工业融合发展;着力做好“三新”经济的引导和培育,促进网络经济、城市商业综合体、文化创意、信息软件、商务服务业等快速发展。

3.主动有为抓实效服务。一是密切关注贸易战对全市经济的影响。整合部门监测资源,尤其是2019年年初密切跟踪相关企业在生产、就业、进出口、效益等方面的数据波动情况,形成部门合力,加大信息共享。二是注重细节服务。以推进“最多跑一次”改革为抓手,完善公共设施和服务平台建设,加大对各项政策落实兑现的跟踪服务,通过优化营商环境,吸引优质企业留温和来温发展。

打印

打印

关闭

关闭