发布日期:2018-01-17 13:40:41 访问次数: 信息来源:市建设规划局(市测绘局)

《温岭市第二批历史建筑保护规划(2016年)》已经温岭市人民政府(温政函(2017)42号)批准实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》第八条之规定,现予以公布。

第一章 概况

1.1 地理位置

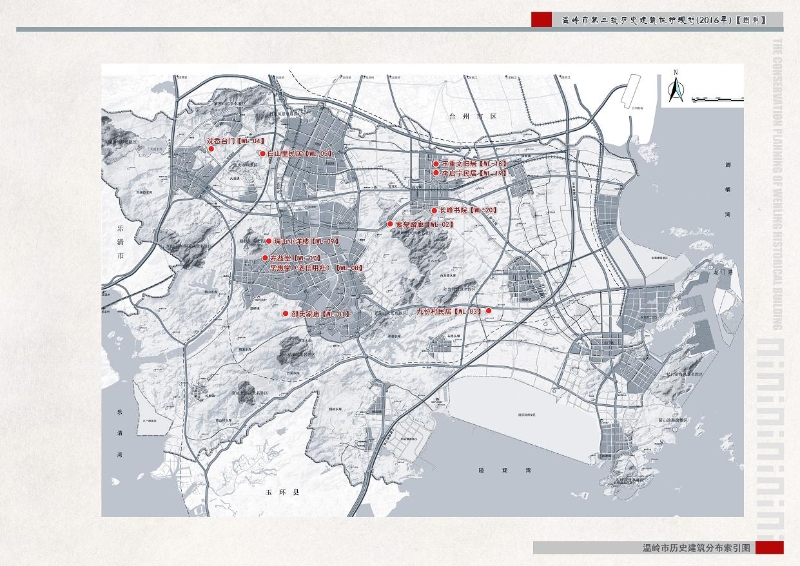

温岭市地处浙江省东南沿海,位于东经120°09′50″至120°40 ′00″,北纬28°12 ′ 45″至28°32′ 02″,属台州市管辖,北接台州市,南连玉环县,西邻乐清县,东、东南及西南濒海。总面积925.82 平方公里。沿海分布着大小岛屿169个,海岸线长达235公里,属沿海平原丘陵区。

1.2 建制沿革

早在新石器时代,温岭地域就有人类在此繁衍生息。春秋时为“于越”的一部分,亦称瓯地。战国时(公元前339年)归楚。秦代属闽中郡。

汉属会稽郡。三国时归吴,为章安,永宁二县地,属临海郡。

隋代为永嘉,临海二县地,属括州(后仍为永嘉郡)。

唐代复归永宁(后改名黄岩)、永嘉(后改为乐成)二县。直至明成化以前,温岭仍为黄岩、乐清二县之一部分。

明宪宗成化五年(1469年),析黄岩、南方岩、太平、繁县三乡,置太平县,隶属台州府。此为温岭建县之始。民国三年(1914年)改称温岭县。县名取自境西温峤岭之别称“温岭”。1949年5月28日解放,同年8月29日成立温岭县人民政府,归属台州地区。1985年6月,地区改革,实行市管县体制,温岭归台州市管辖。1994年,温岭撤县建市(县级市),仍属台州市管辖至今。

1.3 城镇发展演变与人口迁入

温岭城镇发展大致经历了四个时期,分别为:

1)早期人类活动期:温岭位于浙江省东南沿海平原丘陵区,自然条件优越。远在新石器时代就有人类生息繁衍,从事农猎活动。

2)城镇缓慢发展期:温岭于明成化五年(1469)建太平县,随着农业经济的发展和商品交换的频繁,出现了些定点定时的集市,并逐步演变,城镇从无到有。到解放后,因“左”的思想影响,原有的镇曾一度被撤销,至二十世纪八十年代中期以前的一个较长时期内,仅保留了县城一个建制镇。

3)城镇快速发展期:进入1980年以后,随着改革开放的深入,温岭的城镇发展开始了一个快速发展时期,至1998年,全市建制镇数目达到26个。

4)2001年,温岭进行了新一轮的行政区划的调整。随着最新城镇区划调整,城镇“撤扩并”的进行,温岭市城镇化进程由数量的增加转向以质量提高为主的新阶段。

人口迁入:

文化的传播、交流与人口的流动密不可分。白唐代以后,外地迁入温岭的人口渐次增多,主要来自福建及中原地区。来自中原地区的主要为戍海,如新河、松门等镇。来自福建的主要为避战乱,如石塘、箬山等地的村民由福建惠安一带迁入,至今还保留了传统的渔村习俗。

1.4 历史建筑的重要性

历史建筑是指经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值,能够反映历史风貌和地方特色,未公布为文物保护单位,也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。

温岭市除众多的文物保护单位、文物保护点以外,还有一些历史建筑也具有一定的保护价值,比如城西街道的邵氏家庙,城东街道的紫皋路廊,箬横镇的九份村民居,大溪镇的沈桥台门、白山里民居,温峤镇的隆兴煤油绸缎布庄旧址、寿益堂、孚惠堂、琛山小洋楼,石塘镇的琅石泉、广济桥、小沙头公井,泽国镇的三衙桥里、同仁医院,新河镇的肖家桥、秧田桥、王重文旧居、李启宁民居、长峰书院等。历史建筑承载着不可再生的历史信息和宝贵的文化资源,具有重要的历史价值。开展历史建筑保护,对于延续城市文脉,提高新型城镇化质量具有重要意义。

温岭市第二批历史建筑名录一览表

序号 | 镇、街道 | 类别 | 名称 | 年代 | 地点 |

1 | 城西街道 | 坛庙祠堂 | 邵氏家庙 | 清 | 城西街道吴岙村西边 |

2 | 城东街道 | 其他古建筑 | 紫皋路廊 | 清 | 城东街道紫皋村西 |

3 | 箬横镇 | 传统民居 | 九份村民居 | 民国 | 箬横镇九份村高龙管理区 |

4 | 大溪镇

| 其他古建筑 | 沈岙台门 | 明 | 大溪镇沈岙村208东边 |

5 | 传统民居 | 白山里民居 | 民国 | 大溪镇白山里村虎头山西面 | |

6 |

温峤镇 | 店铺作坊 | 隆兴煤油绸缎布庄旧址 | 清 | 温岭市温峤镇温岭街578号 |

7 | 传统民居 | 寿益堂 | 民国 | 温峤镇琛山村大台门路90号 | |

8 | 传统民居 | 孚惠堂(老信用社) | 民国 | 温峤镇琛山村大台门路58号 | |

9 | 传统民居 | 琛山小洋楼 | 民国 | 琛山村新许线南侧 | |

10 | 石塘镇 | 池塘井泉 | 琅石泉 | 清 | 温岭市石塘镇东湖村中路29号边上 |

11 | 桥涵码头 | 广济桥 | 清 | 温岭市石塘镇新红村上东角67号北边 | |

12 | 水利设施及附属物 | 小沙头公井 | 民国 | 温岭市石塘镇小沙头村南47号东北面门口 | |

13 | 桥涵码头 | 三衙桥里 | 清 | 温岭市泽国镇三衙桥村C区48号附近 | |

14 | 泽国镇 | 医疗卫生建筑 | 同仁医院 | 民国 | 温岭市泽国镇上街居长泾路239号 |

15 | 传统民居 | 后墙路14号 (泽国农机站办公室) | 民国 | 温岭市泽国镇后墙路14号 | |

16 | 新河镇 | 桥涵码头 | 肖家桥 | 清 | 温岭市新河镇肖家桥村肖家桥街 |

17 | 桥涵码头 | 秧田桥 | 清 | 温岭市新河镇秧田村 | |

18 | 名人故、旧居 | 王重文旧居 | 民国 | 新河镇西城居委会朱家巷20号 | |

19 | 传统民居 | 李启宁民居 | 民国 | 新河镇马家巷3弄25号西面 | |

20 | 文化教育建筑及附属物 | 长峰书院 | 民国 | 新河镇长屿村新屋里92号 |

第二章 规划总则

2.1 规划指导思想与原则

指导思想:抢救一批温岭的古建筑。以规划控制的方式协调保护与发展的关系,保障温岭市历史建筑的保护修缮质量,深化历史建筑的保护利用要求,改善居民住居环境、提升生活质量,实现历史建筑可持续住居,并符合以下原则:

(1)贯彻“保护为主、抢救第一、统一规划、分类管理、有效保护、合理利用、利用服从保护”的原则。

(2)注重建筑历史信息原真性,建筑风貌完整性,原址原地保护的原则。

(3)贯彻历史文化遗产保护优先的原则,正确处理好历史建筑保护与周边开发建设的关系,严格按照规划要求开展保护工作。历史建筑的保护范围线与道路红线、绿线等规划控制线出现矛盾时,根据保护优先的原则和实际情况,明确道路红线、绿线应服从紫线的要求作出调整。在具体的道路等实施过程中,可对规划道路红线宽度或道路断面形式进行适当的调整,以更好地保护各历史建筑。

(4)注重建筑单体保护和周边整体环境保护相结合,建筑群整体保护的原则。除强调保护建筑本身外,突出对建筑所在的生存环境和周边整体建筑风貌的保护,建筑及其所在环境不可割裂。历史建筑群(包括构筑物)强调作为历史建筑群整体保护及周边整体环境风貌的保护。

(5)注重保护历史建筑和改善城区居民生活条件相结合的原则。

历史建筑中居民的生活条件大多较差,如基础设施不完善、公共绿地不足等,应借历史建筑保护的契机,改善居民的生活条件,引入公众参与制度,使历史建筑有机地融入现代生活,得到真正有效的保护。

(6)遵循规划与现状关系原则。即“任何用地或建筑物的现有合法用途,即使不符合规划的规定,也无须作出更正,直至用途有所改变或建筑进行重建为止。

如果更改用地或建筑物的用途,或对用地、建筑物进行任何其它的开发重建,则新的用途和开发重建,必须是规划所准许的。”

(7)在具体的保护整修中尚应符合国际通行的原则,如可逆性原则、可识别性原则等。

2.2 规划依据

《历史文化名城名镇名村保护条例》(2008年)

《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》(2012年)

《关于进一步加强村庄规划设计和农房设计工作的若干意见》(浙政办发〔2015〕84号)

《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》(建村[2014]61号)(2014,住房城乡建设部、文化部、国家文物局、财政部联合发文)

《关于做好中国传统村落保护项目实施工作的意见》(建村[2014]135号)(2014,住房城乡建设部)

2.3 规划编制范围

本次编制范围:结合温岭市第二批历史建筑的实际分布情况,分别划定历史建筑、构筑物的保护范围、建设控制地带。

2.4 规划目标

结合浙江地域特征多样、文化多元的特点,提出历史建筑保护修缮的基本原则、工作框架、操作规程与基本要求,衔接与历史建筑保护相关的现有法律法规与各项规定,从技术层面对历史建筑的保护、修缮、利用提出建议、进行引导。为各部门(如建设、计划、土地、水利、交通等)今后的各级、各类规划、建设提供强制性条件,以各尽其职,共同做好温岭的历史建筑保护工作。

第三章 保护区划划定

3.1 保护层次

市级历史建筑保护。

3.2 保护区划

(1) 保护区划与相应管理规定和规划紧密结合。

(2)保护区划的划定同时考虑主要因素:根据历史建筑的本身价值和环境特点,切实加强历史建筑的保护工作,针对不同性质,就其在历史上的功能定位、设计成就、环境特色、上位规划指引、周边道路情况、周边空间特征、周边建筑特征、周边开发状态、用地权属等因素,以保存历史环境为前提,划定不同的保护范围和建设控制地带。

3.3 划定方法

(1)保护本体

是指承载历史建筑价值的物质实体。根据现场踏勘、资料调查等方式,确定历史建筑具有价值需要保护的建筑本体。对于部分建筑有一定损毁,后期搭建、改建较多,情况复杂,在下一批次保护规划图则编制过程中,可根据历史考证资料,经论证、批复后进行适当调整。

(2)保护范围

是指历史建筑本体及周围一定范围内实施重点保护的区域。该范围的划定一般以建筑所属的院落围墙线或建筑外墙进行划分。当数处优秀历史建筑距离较近,分别划定保护范围有重合现象时,共同划定一个保护范围。

(3)建设控制地带

是指在历史建筑的保护范围外,为保护历史建筑的安全、环境、历史风貌,对建设项目加以限制的区域。该范围的划分一般以道路、河流划分,或以离开保护范围界线的距离划分,以各历史建筑现状保护状况和其保护价值来具体确定。一般在主要视线方向(即主要立面)的控制距离为距保护范围线30-50 米,其他次要视线方向的控制距离为距保护范围界线15-30 米。当数处历史建筑距离较近、分别划定建设控制地带有重合现象时,共同划定一个建设控制地带范围。

第四章 规划控制要求

4.1 规划控制规定

分为总体规划控制规定和具体规划控制规定。

4.2 总体规划控制规定

是针对保护区划的共性保护要求。

(1)保护范围

在该范围内参照《中华人民共和国文物保护法》,按照《城市紫线管理办法》、及所在城市历史建筑保护相关规定要求,除必须建设的建筑附属设施外,该范围内不得进行任何建设工程。确需建造历史建筑附属设施的,其高度、体量、形式、尺度、色彩等方面要与历史建筑相协调,不得改变和破坏历史上形成的格局和原貌。建设工程方案由规划行政主管部门审批,文物行政主管部门会签。

(2)建设控制地带

在该范围内新建、扩建、改建建筑的,在使用性质、高度、体量、形式、色彩等方面与该历史建筑相协调,不得破坏其原有的历史环境和风貌,不得影响历史建筑的正常使用。建筑限高原则上不得超过3 层。

在该范围内进行建设工程,严格控制建筑密度、容积率,提高绿地率,并留出足够的防火间距,区内严禁存放一切易燃易爆品,禁止一切可能危害历史建筑安全的活动。新建建筑不得改变建筑周围原有的空间景观特征。

在该范围内进行爆破、钻探、挖掘等施工行为不得影响历史建筑的安全,要留有足够的安全距离。

在该范围内新建、扩建、改建建(构)筑物,应报规划行政主管部门审批,并征求历史建筑行政主管部门意见。

4.3 具体规划控制规定

是针对每个历史建筑的具体保护要求,主要内容:

(1)邵氏家庙

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护,拆除周边违章搭建建筑,恢复其历史原貌。3. 对于建设控制地带中建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治。4.在保护好的前提下,可继续该历史建筑目前村老人协会的使用功能。

(2)紫皋路廊

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护,在保护好历史建筑的前提下,拆除周边违章搭建建筑,恢复其历史原貌。3. 对于建设控制地带中新建、扩建、改建建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治。4. 路廊位于东北西南走向的古道上,如有条件的情况下,可结合路廊设置一条景观廊道,四周田野纵横,颇有风味。

(3)九份村民居

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护。3. 对于建设控制地带中新建、扩建、改建建筑的层数最多为3层,拆除违章搭建部分,恢复其历史原貌。4.在保护好历史建筑的前提下,建议作为村文化礼堂使用,增强保护建筑的公众开放度。

(4) 沈岙台门

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护,在保护好历史建筑的前提下,拆除周边违章搭建建筑,恢复其历史原貌。3.保护好其周边的历史环境风貌,特别加强对周边两棵大树的保护。4.对于建设控制地带中建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治。5.在保护好的前提下,可继续该历史建筑交通使用功能。

(5)白山里民居

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护。3. 对于建设控制地带中新建、扩建、改建建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治,拆除违章搭建。4. 在保护好的前提下,可继续该历史建筑目前居住的使用功能。

(6)寿益堂

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护。3. 对于建设控制地带中新建、扩建、改建建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治,拆除违章搭建。4. 在保护好历史建筑的前提下,建议作为村文化礼堂使用,增强保护建筑的公众开放度。

(7)孚惠堂(老信用社)

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护。3. 对于建设控制地带中新建、扩建、改建建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治,拆除违章搭建。4. 在保护好历史建筑的前提下,建议作为村文化礼堂使用,增强保护建筑的公众开放度。

(8)琛山小洋楼

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护,在保护好历史建筑的前提下,拆除周边违章搭建建筑,恢复其历史原貌。3. 对于建设控制地带中新建、扩建、改建建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治。4. 在保护好的前提下,可继续该历史建筑目前居住的使用功能。

(9)王重文旧居

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护。3. 对于建设控制地带中新建、扩建、改建建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治,拆除违章搭建。4. 在保护好的前提下,可继续该历史建筑目前居住的使用功能。

(10)李启宁民居

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护。3. 对于建设控制地带中新建、扩建、改建建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治,拆除违章搭建。4. 在保护好的前提下,可继续该历史建筑目前居住的使用功能。

(11)长峰书院

1.加强对历史建筑及其周边历史环境的整体保护。2.加强对保护范围内历史环境要素的日常维护。3. 对于建设控制地带中新建、扩建、改建建筑的层数最多为3层,对风貌不协调的建筑进行整治,拆除违章搭建。4. 在保护好的前提下,建议作为公共服务用房(如历史纪念馆、文化礼堂等)使用,增强保护建筑的公众开放度。

第五章 建筑保护模式、保护要求及利用方式

5.1 历史建筑分类

根据历史建筑的历史文化、科学、艺术价值以及存续年份、完好程度等,按照下列规定确定历史建筑保护类别和相应的保护要求,实行分类保护。

第一类 历史文化价值高或者科学、艺术价值高,具有典型代表性的历史建筑,其建筑的外部风貌、主要平面布局、特色结构和构件不得改变;

第二类 历史文化价值较高或者科学、艺术价值较高,具有一定代表性的历史建筑,其建筑的外部风貌、特色结构和构件不得改变;

第三类 具有一定的历史文化或者科学、艺术价值的历史建筑,其建筑的主要外部风貌、特色构件不得改变。

5.2 保护与整治方法

对于历史建筑保护范围内的建筑物、构筑物进行分类保护,分别采取修缮、改善和整治改造等措施。

(1)修缮

对历史建筑保护本体,按照《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》关于历史建筑的保护要求进行修缮。

(2)改善(修复)

对与历史建筑风貌相协调的建筑,保持和修缮外观风貌特征,特别是保护具有历史文化价值的细部构件或装饰物,其内部允许进行改善和更新,以改善居住、使用条件,适应现代的生活方式。

(3)整治改造

对与历史建筑风貌不协调或质量很差的 建筑,采取整治、改造等措施,使其符合历史建筑风貌要求。

(4)拆除

对于违章搭建或后期加建的,破坏原建筑布局和历史建筑空间形态的建筑,予以拆除。

对于建、构筑物周边环境的保护与整治方法,主要为以下方面:

修复:对于已经破坏的山体环境,要求修复山林绿化。

整治周边环境:主要是指对周边环境的卫生方面的整治,包括:①禁止对河道的填堵侵占;②清理河道的漂浮异物;③清理墙面的小广告;④保持地面的整洁禁止乱倒垃圾;⑤定期清除杂草等等。

5.3 利用

(1)对历史建筑的保护,及其建设控制地带范围内的建、构筑物与环境的整治,详见见图则相关图纸内容。

(2)对历史建筑的利用,坚持以下原则:

a.利用与维护相结合。

b.尽可能按照原来的功能使用。这也意味着最少量的变更。

c.对历史建筑保护单位的保护和利用与更好地恢复历史建筑和历史地段的生命力相结合。

d.在严格控制下合理利用历史建筑。

(3)对历史建筑的利用方式,大体有四种:

a.延续原有的用途和功能,主要指路廊、台门、民居,如紫皋路廊、沈岙台门、白山里民居、王重文旧居等。

b.作为地方文化礼堂:如寿益堂、孚惠堂、九份村民居。

c.延续现功能:如邵氏家庙现在是所在村的老年协会活动场所。

d.名人纪念馆:长峰书院

第六章 保护工作建议

建立健全的管理机制与管理体系,把管理工作切实落实到责任人。

建立和完善多元化的筹资机制,逐步建立历史建筑的修缮与整治由政府、社会、个人按比例共同出资的方式,用于保护工作。在国家法律法规许可的范围内,鼓励和引导社会力量介入文物保护工作。

历史建筑的保护,按规划要求切实进行,具体见第五章实施要求。作为温岭市历史建筑的保护规划,其它各专业、各级别的规划应与之协调。

历史建筑的保护、利用建议

名称 | 类别 | 保护级别 | 年代 | 现状情况 | 整治与保护措施 | 利用与展示 |

邵氏家庙 | 坛庙祠堂 | 第二类 | 清 | 已维修 | 保护,整饬与历史风貌不协调的周边建筑 | 村老人协会,延续现功能 |

紫皋路廊 | 其他古建筑 | 第三类 | 清 | 基本完好 | 保护,整治周边环境 | 延续原有的用途和功能 |

九份村民居 | 传统民居 | 第二类 | 民国 | 正进行施工 | 保护,整饬与历史风貌不协调的周边建筑 | 村文化礼堂 |

沈岙台门 | 其他古建筑 | 第二类 | 明 | 基本完好 | 保护台门及周边两棵樟树,整饬与历史风貌不协调的周边建筑 | 延续原有的用途和功能 |

白山里民居 | 传统民居 | 第三类 | 民国 | 基本完好 | 保护,整饬与历史风貌不协调的周边建筑 | 延续现功能 |

寿益堂 | 传统民居 | 第一类 | 民国 | 已维修 | 保护。拆除周边违规建房 | 村文化礼堂,延续现功能 |

孚惠堂(老信用社) | 传统民居 | 第一类 | 民国 | 已维修 | 保护。拆除周边违规建房 | 村文化礼堂,延续现功能 |

琛山小洋楼 | 传统民居 | 第二类 | 民国 | 台门已维修,主楼基本完好 | 维修院落,整治周边环境。拆除周边违规建房 | 延续现功能 |

王重文旧居 | 名人故、旧居 | 第二类 | 民国 | 基本完好 | 保护。拆除周边违规建房 | 延续现功能 |

李启宁民居 | 传统民居 | 第二类 | 民国 | 基本完好 | 保护。拆除周边违规建房 | 延续现功能 |

长峰书院 | 文化教育建筑及附属物 | 第一类 | 民国 | 未经维修 | 维修主体建筑及院落。拆除周边违规建房 | 历史遗存展示 |

打印

打印

关闭

关闭